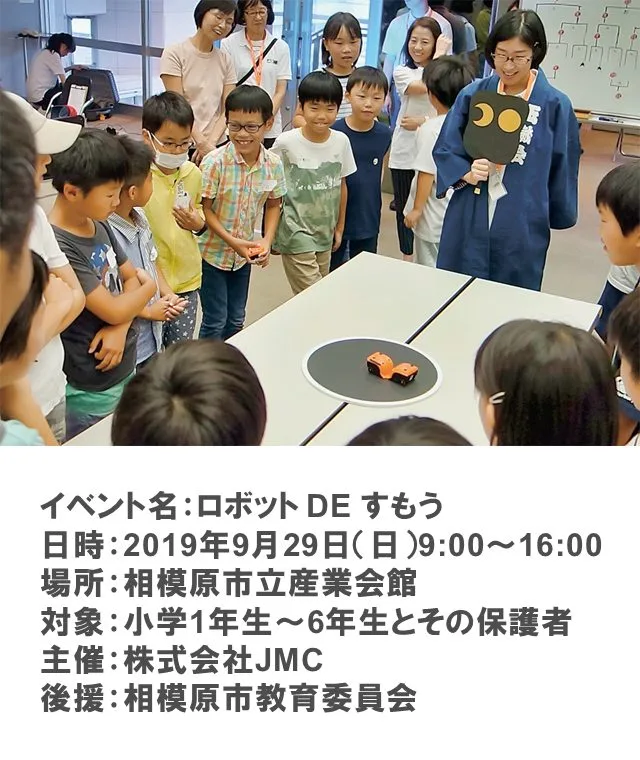

プログラミング推進月間スペシャルイベント「ロボット DE すもう」が9月に相模原市で開催されました。子供たちはタブレット端末と専用アプリを操作しながら各自でプログラムを組み、ロボット同士の相撲対戦を通して楽しみながらプログラミングを体験しました。イベントに参加した保護者へのアンケートでわかったプログラミング教育への期待と不安をご紹介します。(2019年10月)

子供たちは試行錯誤しながら 楽しくプログラミングを体験

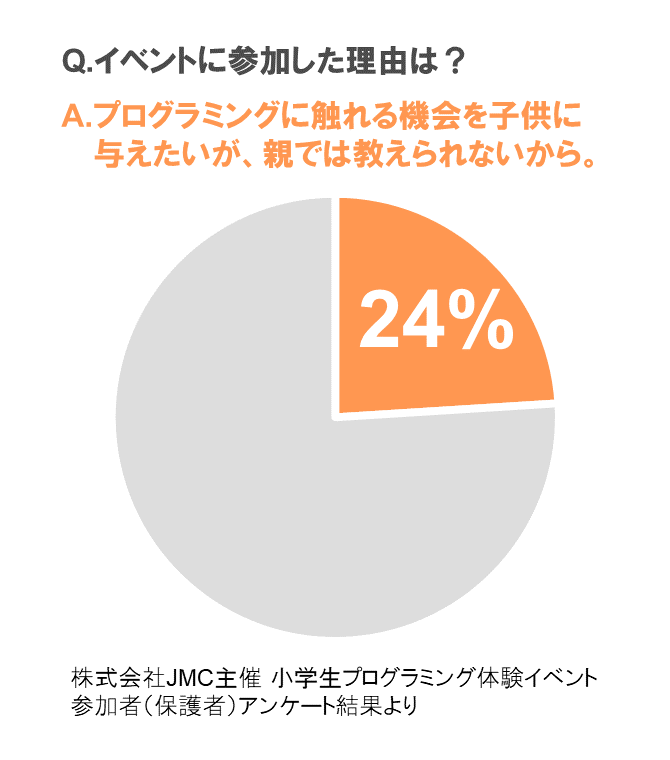

子供たちは試行錯誤しながらプログラムを組み、自分の意図したとおりにロボットが動かせるよう根気強く取り組みました。 アンケートでは、約82%の保護者が「子供たちはプログラミングを楽しんでいた」と回答しました。 プログラミング体験イベントに参加した理由については、約24%の保護者が「プログラミングに触れる機会を子供に与えたいが、親では教えられないから」と回答しました。

保護者は子供の可能性の広がりに期待 一方で教育に関する不安も

イベントに参加した保護者からは、プログラミングを体験する機会の充実を望む声が多く寄せられました。

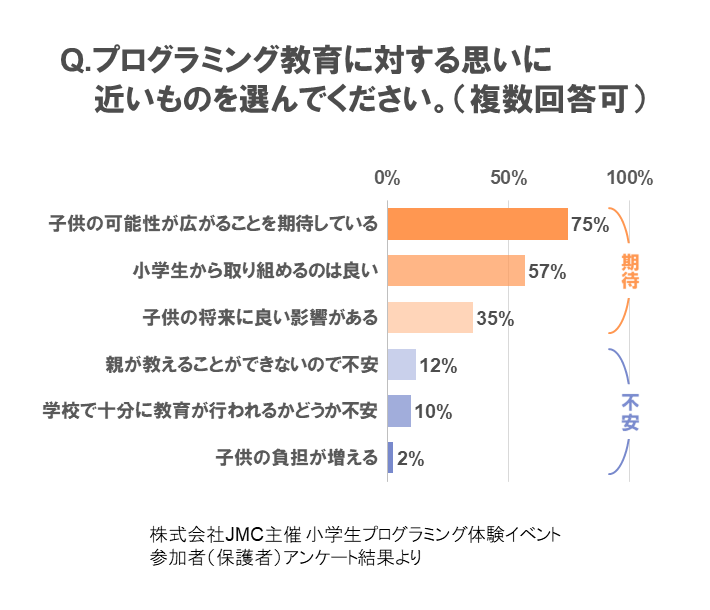

プログラミング教育に関するアンケートでは、約75%の保護者が「子供の可能性が広がることを期待している」と回答。 一方で「親が教えることができないので不安」「学校で十分に教育が行われるかどうか不安」といった不安の声も挙がりました。

学校内でも学校外でも 「楽しい体験」ができる機会の充実を

「小学校プログラミング教育の手引」(文部科学省)の作成に携わった渡邊指導主事にお話を伺いました。 「イベントでは、子供たちがそれぞれ思い思いに試行錯誤している様子、その成果を共有したくて仕方がない様子、何より楽しそうに笑顔で参加していた様子が印象的でした。

保護者の方々も、子供さんと一緒にプログラミングに夢中になっている様子が印象的でした。 このようなイベントに意義があること、『楽しむ』『体験する』という趣旨のイベントの役割の大きさを感じました。教育課程外のイベントは、得意な子、興味を持っている子、今までそのようなことに関心のない子などへの貴重な機会をもたらす、という意味で、とても重要だと感じています。

また、学校で行われる『プログラミング教育』の目指すことが、よく知られていないこともわかりました。学校の中で行われていることは(参観日などがあるとはいえ)なかなか見えにくいですから、このようなイベントで学校で目指すこと、学校外に期待することについて、保護者になんとなくでも感じていただくことは、とても大事ですね。

子供も大人も『楽しい体験』から入ることはとても大切なことだと思います。プログラミング教育を推進する方法はさまざま考えられますが、全国の自治体や学校で、ぜひ『楽しい体験』ができる機会を増やしてほしいなと願っています」

(相模原市教育センター 渡邊指導主事)