9月は防災月間。近年ではゲリラ豪雨や竜巻などの災害も多発していますが、学校の防災対策は万全ですか。災害時、教職員の方々は子供の安全を確保し、一日でも早く授業ができる状況を整える役割があります。

今回は、学校の防災マニュアルや、地域との連携、緊急時を想定した学校ICT整備についてご紹介します。

防災マニュアルは大震災後に改訂されましたか?

ポイント:大規模な地震や津波被害を想定した防災マニュアルになっているか確認を。

皆さまの地域の学校では、防災マニュアル※を見直していますか。学校の防災マニュアルは、緊急時の子供の安全確保を目的に、教職員の行動などをあらかじめ定めたものです。

2012年には、文部科学省が「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」を発行しています。この手引きでは、東日本大震災の教訓を踏まえた、地震や津波災害への対策が盛り込まれています。

今後も自然災害の発生は避けて通れません。学校の防災マニュアルが東日本大震災後に改訂されていないのなら、被害を最小限に留めるために、防災マニュアルの早急な見直しが必要です。

※学校保健安全法で義務付けられる「危険等発生時対処要領」を「防災マニュアル」と表現しています。

地域との連携が緊急時の対応を左右する

ポイント:学校支援ボランティアなど、地域の方々との日頃からのコミュニケーションが重要。

東日本大震災の被災地域の復興計画では、必ず「地域との連携強化」と明記され、学校と地域とのつながりの重要性が示されています。文部科学省としても、地域力を向上させる取り組みを推進しています。

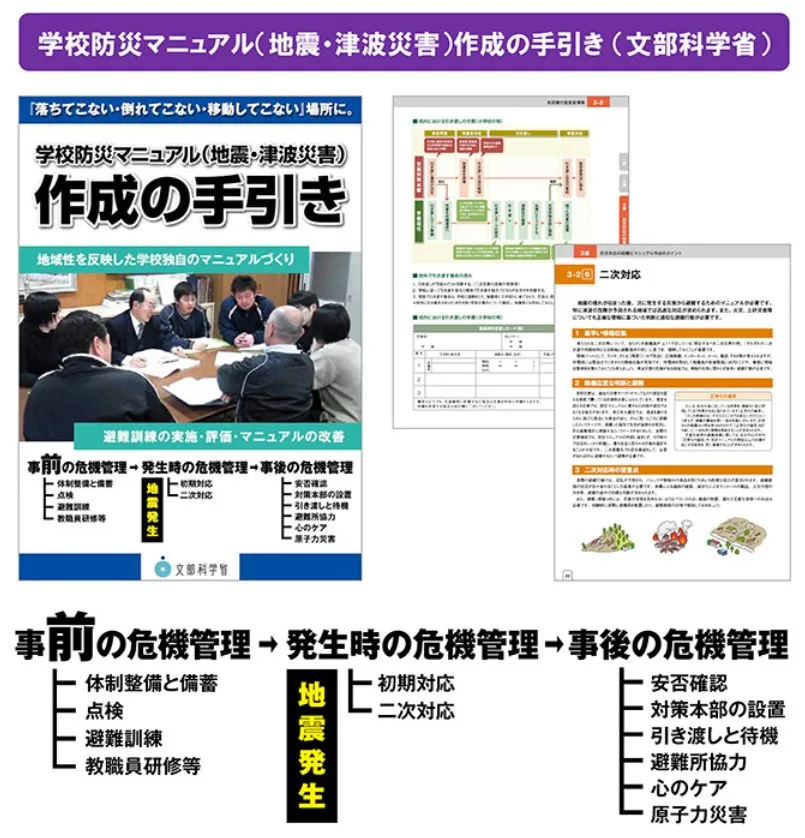

その取り組みの一つに、地域の方々による学校支援活動があります。コーディネーターや学校支援ボランティアで構成される学校支援地域本部は、全公立小中学校区の約28%に設置されています。

震災後、文部科学省が被災地の学校長に行ったアンケートによると、学校支援地域本部があった学校ほど、避難所で自治組織の立ち上がりが順調だったことがわかります(右図参照)。

つまり、日頃から地域の方々とコミュニケーションが取れているほど、緊急時に学校が避難所として機能するといえるでしょう。

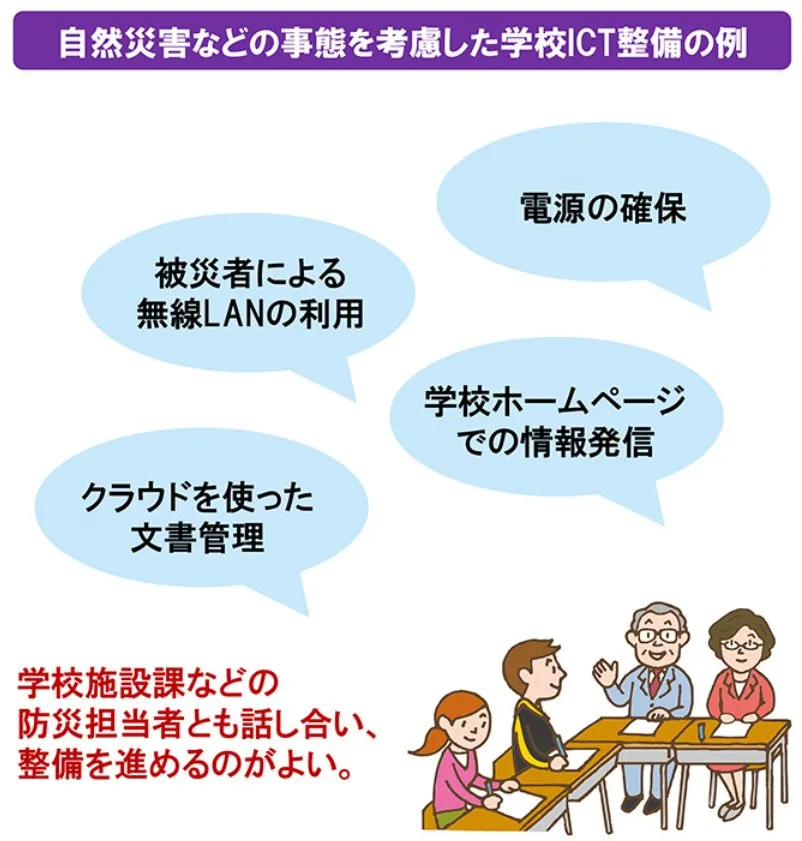

非常事態も考慮した学校ICT整備を

ポイント:多くの学校が避難所になる。学校ICT整備でも、地域拠点としての機能を考慮する。

災害などの非常事態を考慮して、ICT整備をする自治体が増えています。以下は、総務省が公開している「学校現場における ICT 環境の構築、運用、利活用に関する調査研究」の記載例です。

(1)被災者による無線LANの利用

災害時に被災者が持ち込んだスマートフォンなどの端末をインターネットに接続できるように無線LAN環境を構築した。

(2)電源の確保

災害時に電源が確保できなくなることを想定して、タブレット端末のバッテリーを電源として活用できる体制を整えた。

(3)災害時用に設定したタブレット端末の用意

教員用タブレット端末を、学校情報にアクセスできないように設定し、避難所スタッフや自治体職員が端末を利用できるようにした。

このほかにも、クラウドを使った文書管理や、学校ホームページでの情報発信、既存の大型テレビを使った校内放送などが考えられます。

被災地域での実証研究事例

危機管理体制の準備と、地域との連携を図り備える。学校ICT整備も災害などの事態を考慮する。

総務省の外郭団体、APPLIC(全国地域情報化推進協会)では、福島県新地町の学校ICT整備の事例を紹介しています。

●自治体全体での積極的な教育の情報化(福島県新地町教育委員会)新地町はフューチャースクール推進事業で、学校ホームページを活用した情報発信について、弊社と実証研究した自治体です。

弊社では以下のご紹介ができますので、お声掛けください。

・総務省のICT環境に関する調査研究

・新地町と実証研究した災害時に配慮した学校ホームページCMS

・既存の大型テレビを使った校内放送システム

<関連資料など>

・学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き(文部科学省)

・学校現場における ICT 環境の構築、運用、利活用に関する調査研究(総務省 )