皆さまは組織内での役割として、新規事業の推進や課題への解決策の提案を関連部署や財政、議会、ときには学校に行う場面が多々あるのではないでしょうか。

(このコンテンツは、教育委員会の方を主な対象として作成しています)

推し進めたい事業であればあるほど、資料作成にも熱意が入ります。稟議を通すために、豊富なデータや事例などを資料に盛り込み、気が付くと30ページ以上の資料になっていたという経験をお持ちの方もいらっしゃるのでは。

ここでは、提案・説明資料を1枚にまとめ上げるノウハウをお伝えします。ボリュームのある資料と比べ、1枚資料には次のようなメリットがあります。

<1枚資料のメリット>

・読み手の理解が早い。相手に必要以上の時間を使わせない

・複数の関係者と意識統一がしやすい

・伝えたいことが明確になり、より正確に相手に伝わる

・短時間で資料を作成できる

1枚にまとまった資料は「事業提案の初期資料」「関連部署や財政への説明資料」「議会での稟議資料」として、特におすすめです。

皆さまは、組織ごとに資料の形式や文体にルールが存在することもあるでしょうが、一般企業ではこのような資料作成の手法があります。お役に立つ内容もあるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

限られたスペースで表現するには?

ポイント:まずは資料に含める項目を抽出。抽出した項目は枠でくくって紙上に配置

1枚の用紙にまとめるためには、

まずは情報を整理することが重要。

まずは、以下を参考に、資料を構成する項目を、書き出してみてください。

<資料を構成する項目>

<必ず資料に含める項目>

目的、目標、提案内容、導入メリット

<伝えたい内容により、必ず含める項目>

●「提案型」資料の場合

外部要因(国策、他自治体の動向、地域からの要望など) 内部要因(学校の状況、今までの整備状況など)

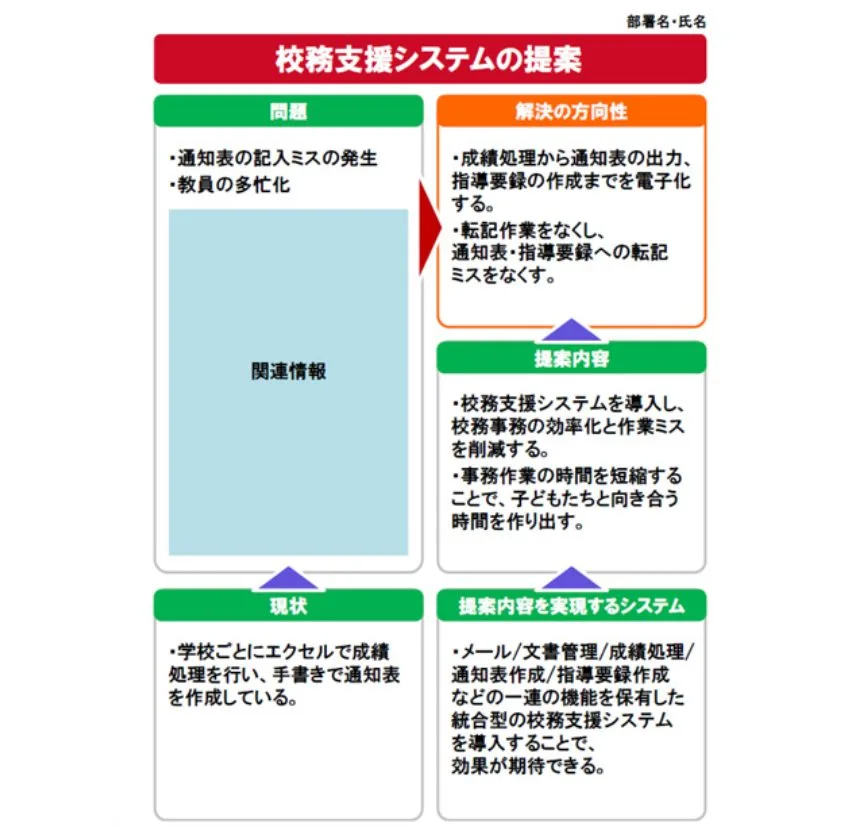

●「問題解決型」資料の場合

現状分析、課題

<資料の説得性を増すため必要な項目>

ターゲット、スケジュール、実施手順、想定リスク、 仕組み「人(担当部門、役割など)、物(建物、ICT機器、情報の流れなど)、金(予算など)」

書き出した後は、一目で総覧でき、全体感がつかめ、各項目の関係性がわかるように配置します。いったん、構成する項目は枠として捉え、どのように配置すれば、全体感がつかめるか検討します。

下図のような資料フォーマットを4種類、最終ページ(5ページ目)にご用意しています。

ダウンロードしてお使いください。

各構成項目を資料フォーマットに埋めて、情報量により枠の大きさを調整したり、関係性を矢印でつないだりして、資料を作ってみてください。

一目で理解できる文章テクニックとは?

ポイント:文章の作成には細心の気を配り、読みやすさを優先

人が一目で認識できる文字数は15文字ほど。

長文は2つに短くわけるなど読みやすくする。文章作成には、以下のような、細やかなポイントを積み重ねることで、資料の見やすさ、読みやすさ、説得力に磨きがかかります。

<文章作成のポイント>

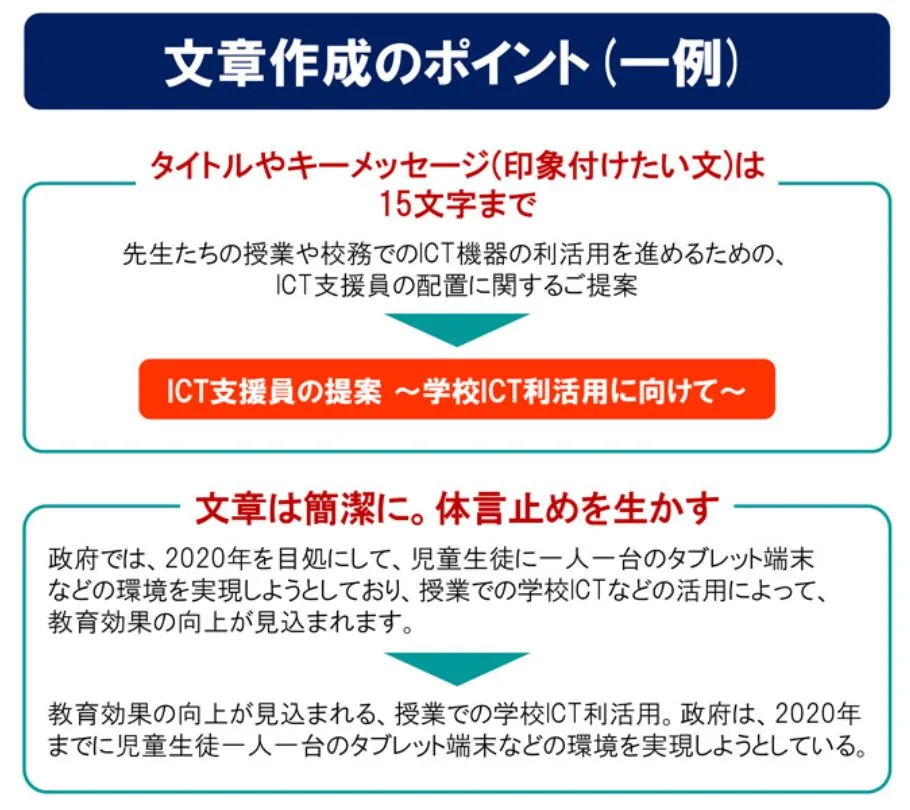

・タイトルやキーメッセージ(印象付けたい文)は15文字まで

人が一目で理解できる文字量は15文字までといわれています。

読み手に必ず理解してほしいメッセージや各項目のタイトルは、

インパクトをつけた短い文章で表現。各項目のタイトルを読んだだけで、

全体感が把握できるようにします。

・文章は簡潔に。体言止めを生かす

1文が60文字を超える文章は、読み手の理解の限度を超えてしまいます。

不要な文言の削除、2つの文にわけるなど文章の再構成を。

「です、ます」調の文章でも、体言止めを一部使うことで、文字量が減り、

文章全体にもメリハリが出ます。

・箇条書きを効果的に使う

各項目のポイントは、箇条書きでまとめると、伝えたいことがブレずに

理解されます。箇条書きは、3~5つに程度が読みやすいでしょう。

内容の重複がないかもチェック。

・フォントサイズは最低10.5ポイント以上を使う

フォントサイズは、相手に合わせた配慮を。小さなフォントで書かれた

文章では、提案や説明に対する印象が悪くなる場合があります。

デザイン上のポイントは?

デザイン上のひと工夫で資料の質を上げる

文章だけでなく、デザインも工夫する

ことで、より伝わる資料になる。

次に、より説得力をつける、魅力的な資料にするための、デザインのコツをご紹介します。

<デザインのコツ>

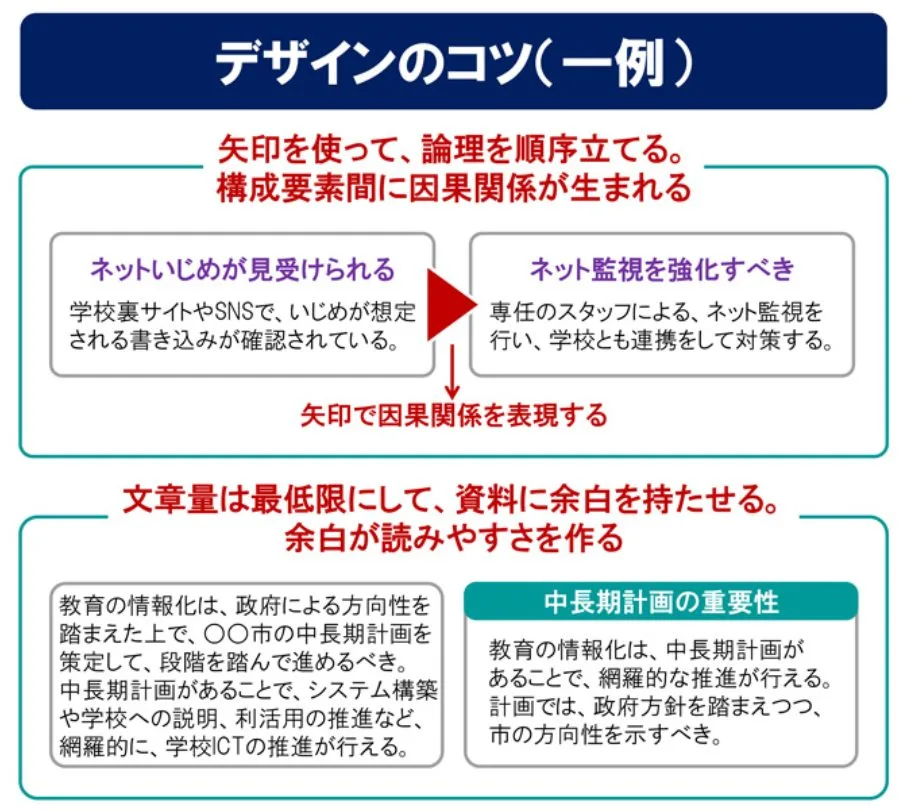

・矢印を使って、論理を順序立てる。構成要素間に因果関係が生まれる

それぞれの構成要素を資料に配置できたのなら、そこには論理があるはずです。

「現状→課題」といったように、論理の流れを、矢印を使って表現を。

・見出しは、一色の囲みに白ぬき文字で表現。インパクトを与える

資料の背景色は白が基本です。ですので、囲みに色を付け、強調したい

テキストを白文字にした、反転の部分を作ることで、読み手の目を引くことができます。

・資料は同系色でまとめる。強調したい部分は赤文字や反対色を使う

資料の中でさまざまな色を使うと、読み手はどこに目をやればよいのか迷います。

全体は同系色でまとめ、伝えたいポイントのみ、赤文字や反対色を使うことで、

読み手の理解と、デザインとして統一感やメリハリが生まれます。

・文章量は最低限にして、資料に余白を持たせる。余白が読みやすさを作る

人は余白があるからこそ、一つひとつの情報を個別のものとして認識できます。

枠のふちとテキストなどの間にスペースを取る、構成要素内の情報と

別情報の間にスペースを取ることで、余白が作れます。

・ボリュームのある情報を伝えたいときは、イメージや概念図で表現する

基本方針や事業概要など、文章にすると長くなってしまう場合もあります。

そのようなときは、イメージや概念図を使うと、理解されやすくなります。

・グラフを使うときは、グラフから何がわかるか加工する

折れ線グラフや棒グラフなどのデータは、グラフの中に説明書きを入れたり、

注目すべき変化の部分を囲んだりしてください。口頭での説明がなくてもグラフを見れば、正しく伝わるためのひと工夫を。

・流れを表現したいときは、フローチャートを使う

実施手順や業務フローなどは、フローチャートを使い、要点を絞って表現。

資料全体にメリハリも出ます。

・左右対称の構成は、読み手に安心感を与える

左右対称のものは、人に安心感を与えます。各項目によって、左右対称の構成が必ずできるとは限りませんが、参考までに。

チャンスを逃さないために

総括:シンプルかつ、明快な資料作成のスキルは、スピード感のある事業推進には有効な武器

財政や議会への説明にも効果的な1枚資料。一目で全体把握できる資料は、読み手の理解促進や説得力に直結する。

数十ページに及ぶ資料を、1枚の用紙で表現するスキルは、経験を繰り返すことで磨かれます。説明資料の内容が複雑で情報量が多かったために、読み手の理解を超えてしまい、チャンスを逃すことだけは、避けるべきではないでしょうか。

一般企業の経営者は、最低限の情報で、物事を短時間で正確に判断することを

要求され、部下にもスピード感を持った事業推進を求めます。

これは、企業に限った話ではありません。組織全体で業務の効率化が求められている現在、シンプルかつ、明快な資料の作成スキルは重要だといえます。

機会を見つけて、まずは資料フォーマットをもとに作成するところから、

ぜひ始めてみてください。