小田原市立富水小学校 (神奈川県)

- 課題

-

- 授業でICTを有効活用したい

- 校務でICTを有効活用したい

- 教職員の負担を軽減したい

- 導入製品・サービス

-

- ICT支援員

- 自治体規模

- 30校~49校

- プロフィール

-

小田原市立富水小学校 神奈川県小田原市飯田岡481番地

https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/tomizu_s?tm=20250627162301

- 印刷用資料

- ダウンロード(PDF:1.88MB)

- 取材日

- 2025年3月取材

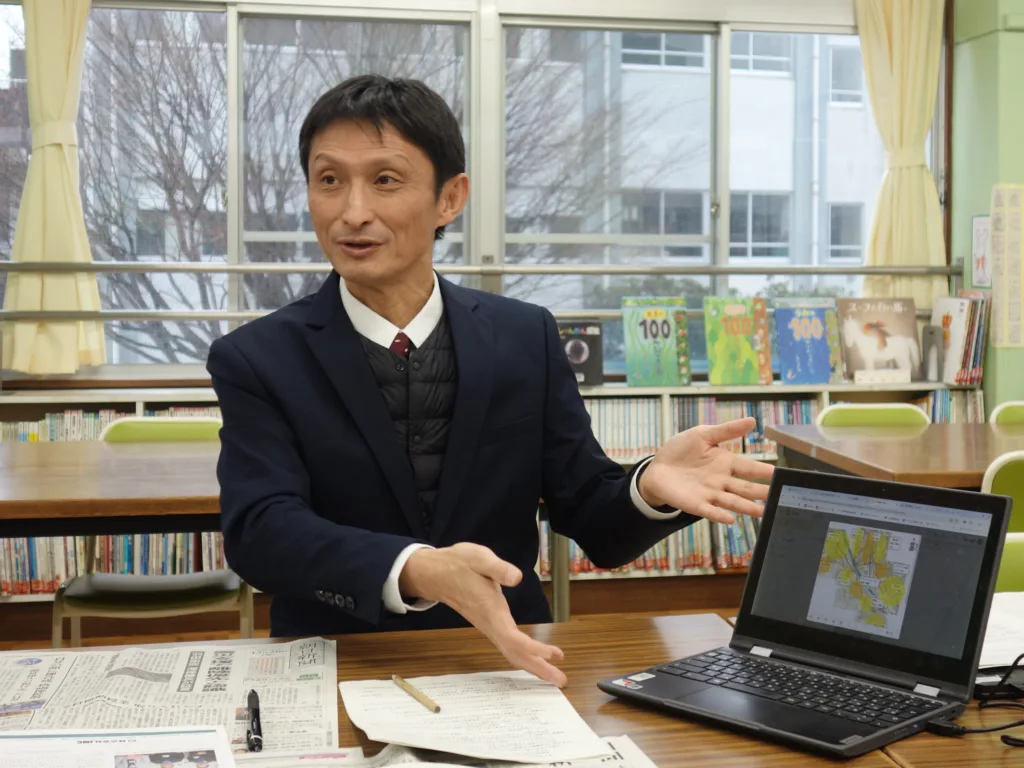

小田原市立富水小学校では、教育の質の向上と教師の負担軽減を目指して、2024年度から「40分授業午前5時間制」を導入しています。JMCのICT支援員のサポートを得て推進した新たな挑戦に、ICTの活用がどのような役割を果たしているのか、総括教諭の時村健太先生と、ICT担当の中田稔真先生に伺いました。

ICT教育の積み重ねと支援員の支えが「40分授業午前5時間制」実現の要

小田原市では2020年から、全小中学校へ Chromebook™ を導入しました。小田原市立富水小学校はデジタル環境を整えながら、先進的な取り組みをしてきました。「当校では Chromebook が定着し、授業で使わない先生がほとんどいません」と話すのは、総括教諭の時村 健太先生。「40分授業5時間制」の導入でも、大きな支えになったといいます。授業の質を維持しながら、効率化を実現できたのは、ICT支援員のサポートがあったからだと時村先生は話します。「1コマの授業時間が45分から40分に短縮されたので、効率的な進行が求められるようになりました。そこで、既習事項の振り返りにはデジタル教材『ドリルパーク』を活用しています。的確なアドバイスのおかげで、学びの質を落とさずに導入することができました。本当に感謝しています。Chromebook の導入に不安を抱いていた先生も、アドバイスを実行しながら自然に活用できるようになりました。ICT支援員に『こんな使い方をしたい』と相談すると、すぐに『その授業に伺いますね』と言ってくれるので心強いです。先生方のスキルの差が埋まり、全体的にレベルアップしているのも、ICT支援員のおかげです」(時村先生)。

パソコンに慣れていなかった児童もスムーズに使えるようになり、先に習得した児童が他の児童に教えるという良い循環も生まれているそうです。

子供たちの集中力が高まり、先生たちの働き方も改善。ICTが学校運用を支える柱に

「授業のコマ数が増えることで、各授業で扱う内容をより計画的に整理でき、短い時間で効率的かつ集中して学べる環境が整いました。低学年では給食後に下校するスケジュールが取り入れられ、高学年では午後の学習や活動の時間をより有効活用できるようになりました。学年ごとに適したサイクルが形成されつつあり、子供たちの集中力向上や学びの質の向上につながっています」(時村先生)。

放課後の時間が確保され、先生たちの校務効率も向上。早めの帰宅が可能になり、職員会議や学年活動、クラブ活動の時間も取りやすくなりました。

「40分授業午前5時間制」の導入にとどまらず、「これからの学校運営にICT活用は欠かせない」とお二人は強調します。特に手応えを感じているのが保護者との連携です。同校ではオンライン連絡網を活用し、懇談会の出欠確認やアンケートを Google フォームで一括管理。渡し忘れや紛失の心配がなくなり、ペーパーレス化も進みました。

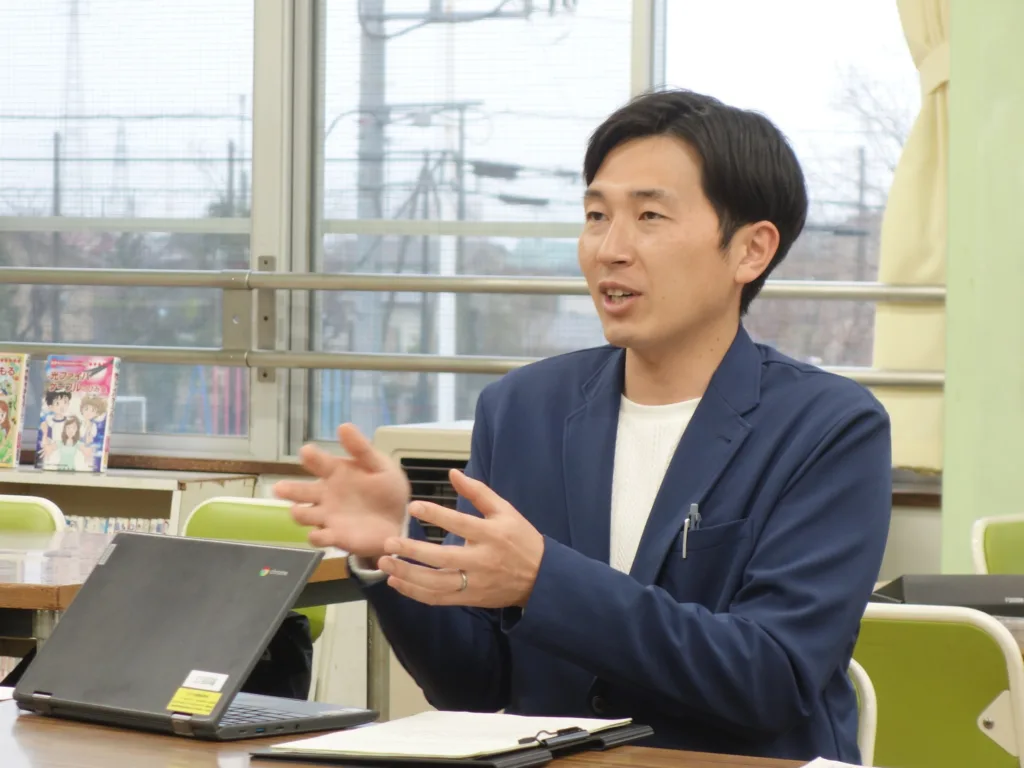

また、学校を長くお休みしている児童とのやりとりにもICTが活躍。Google Classroom に専用クラスを作り、黒板の内容や連絡事項を共有しています。「オンライン上で担任とコミュニケーションが取れているので、スムーズに学校に復帰できるという効果も実感しています」と中田先生。ICTの活用により、学校と家庭をつなぐ新たな仕組みが生まれています。

習字や図工作品をオンラインで閲覧。学級通信はさらに身近で魅力的なコミュニケーションツールへ進化

令和6年度は中田先生の発案で、オンライン掲示板「Padlet(パドレット)」を活用し、図工や習字の作品を掲示板に掲載しました。5年生のクラスでの試験的な取り組みでしたが、「自宅で作品を見られる」と保護者から好評で、先生たちの掲示作業の負担軽減につながることも期待されています。同校では学級通信もオンライン連絡網で配布しており、カラー写真や音声付き動画を活用しています。「家庭での会話のきっかけにもなり、学級通信がコミュニケーションツールとしての役割も果たしています」と中田先生は話します。

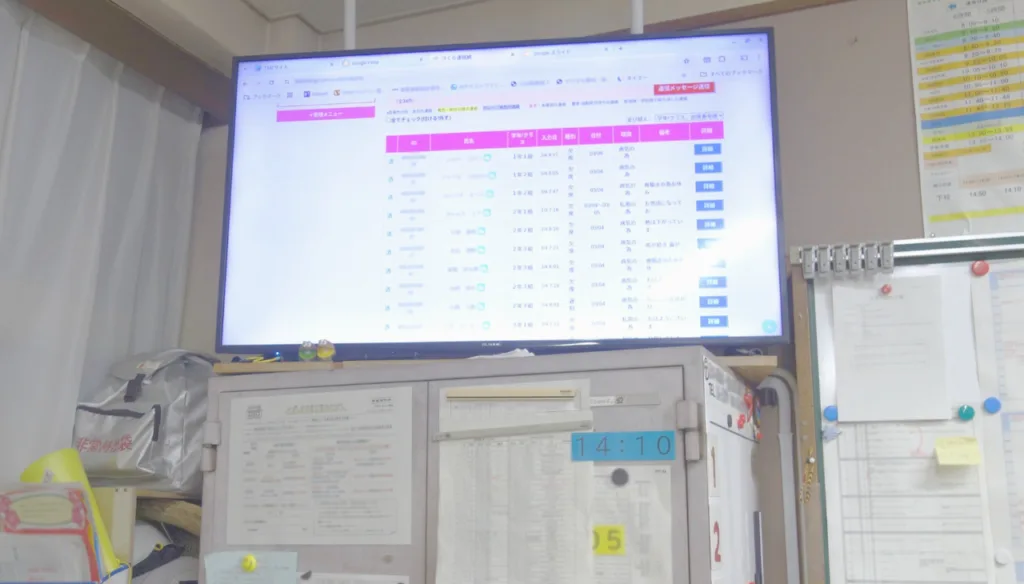

出欠連絡や時間割、集金の案内など、保護者とのやりとりはオンライン化が進み、問い合わせに関わる電話は少なくなりました。さらに、職員室のモニターやホワイトボードには予定や時間割が映し出され、欠席・遅刻の情報も一目で確認できるようになっています。

こうした取り組みの実現には、ICT支援員のサポートが必要不可欠だったといい、今後も継続的な支援に期待しています。「次年度はICT支援員の訪問回数を現在の月2回から増やし、既習事項のフォローもお願いしたいと考えています」(時村先生)。

最後に、お二人からICT活用を推進する学校に向けて、メッセージをいただきました。

「GIGAスクール構想が進む中で、デジタルとアナログを適切に使い分けるスキルは、これからの時代を生き抜く子供たちにとって欠かせない力になります。だからこそ思い切ってデジタル活用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか」(中田先生)。

「少し前まで、ICTの導入はハードルが高いものでしたが、今は保護者も子供たちもタブレットやスマートフォンに慣れている。今こそICTを取り入れるチャンスだと思います」(時村先生)。

※Chromebook は、Google LLC の商標です。